El Ratoncito Pérez

Una historia de amor paternal

Aquella tarde, poco antes de que el ajetreo del día comenzara a desvanecerse y la ciudad se sumiese en su letargo de luces tenues y murmullos lejanos, mi hija irrumpió en el salón con una sonrisa radiante. En su mano, sostenía un pequeño diente de leche, su último diente de leche. Lo miraba con una mezcla de orgullo y nostalgia, como si entendiera que ese diminuto trofeo marcaba el final de una etapa.

Me quedé observándola. Hasta ese momento, cada diente caído había sido un motivo de alegría, recompensado con una pequeña sorpresa al despertar. Pero esta vez era distinto. Esta sería la última vez que el Ratoncito Pérez visitaría nuestra casa. Y, como todo final, debía ser especial.

Al terminar de caer la noche, cuando el silencio ya había invadido la casa, me encerré en mi estudio. No bastaba con dejar un regalo bajo su almohada. No esta vez. Quise que este momento fuera una celebración de todos los dientes que había perdido, de todas las risas y pequeños cambios que nos habían llevado hasta aquí.

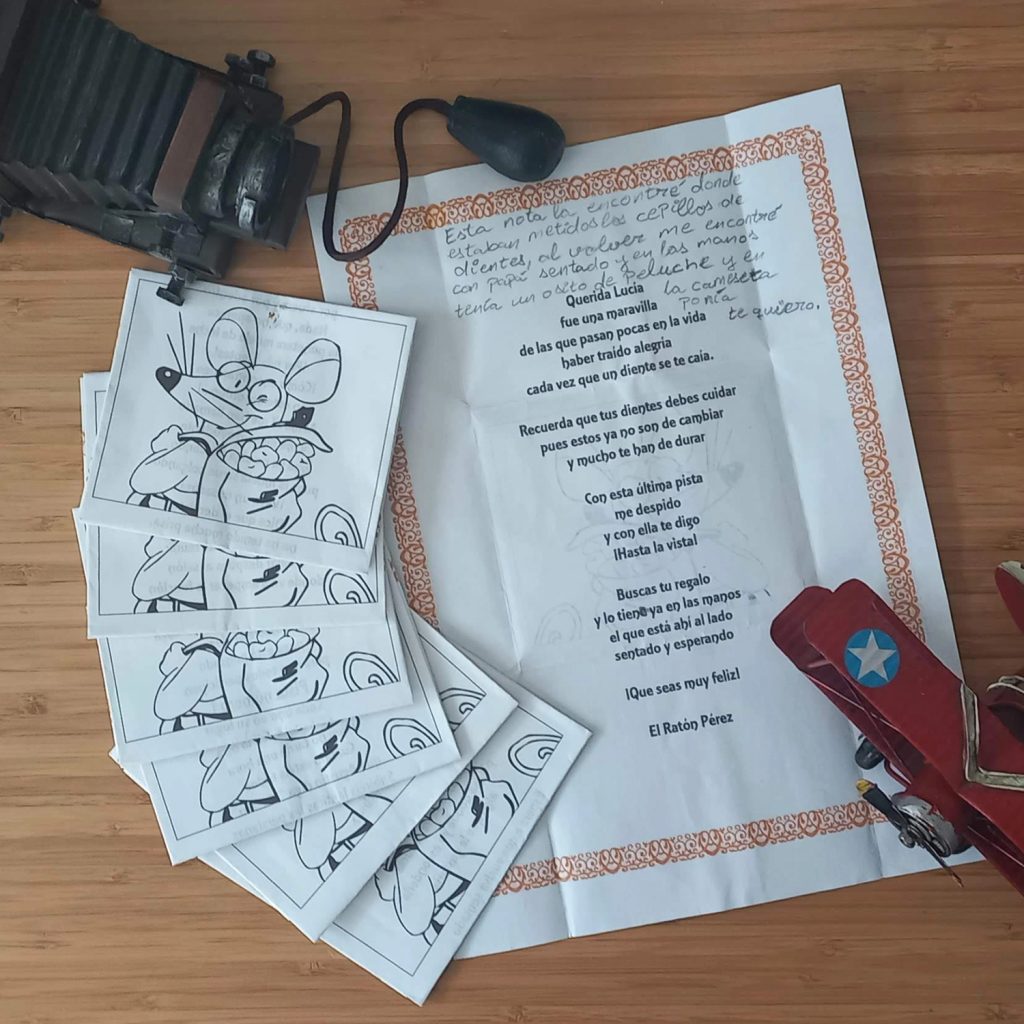

Me sumergí en la tarea con la misma pasión con la que preparo cada detalle en mis reportajes fotográficos. Cada pista era un fragmento de su historia, un pequeño guiño a los momentos que habíamos compartido. Escribí versos en pequeños sobres, dibujé figuras en el papel, tejí un rastro de recuerdos que la guiaría por toda la casa. No era un simple juego, era un viaje por su infancia.

Cuando los primeros rayos de sol pintaron de naranja las paredes, la aventura comenzó.

Desplegó la primera pista con dedos ansiosos, sus ojos brillaban como estrellas en plena madrugada. «Busca en el lugar donde guardas tus secretos más preciados», leyó en voz alta. Corrió hasta su caja de recuerdos y encontró la siguiente pista. Luego al estante de sus cuentos favoritos, después al rincón donde aprendimos a montar puzzles juntos. Cada sobre contenía un mensaje cálido, un retazo de nuestra historia compartida.

Mientras la guiaba, hablábamos de cada recuerdo que iba reviviendo. Me sorprendía cómo cada rincón de la casa guardaba un instante precioso que, hasta ese momento, había permanecido dormido en su memoria.

Entonces, llegó a la penúltima pista. «¡No leas esta pista en voz alta!», leyó y se tapó la cara riendo. Me miró un instante y, con una emoción contenida, partió sin esperarme, rauda hacia el baño. En ese instante, yo también emprendía mi propio camino.

Mientras ella recogía la última de las pistas, yo tomé asiento con un osito de peluche, blanco y una camiseta que decía «Te quiero», en mi regazo . Esa última pista, que ella encontraría junto a los cepillos de dientes, revelaba la verdad.

«Buscas tu regalo

y lo tiene ya en las manos

el que está ahí al lado

sentado y esperando.«

El silencio se hizo eterno. Unos segundos, tal vez un suspiro. Y entonces, apareció en el umbral. Sus ojos, que momentos antes brillaban de entusiasmo, ahora reflejaban una comprensión nueva, un asombro que no esperaba. Me miró, miró el osito y luego volvió a mí. En ese instante, lo supo.

Corrió a mis brazos, y en ese abrazo se selló el verdadero regalo. No era un peluche, ni unas pistas, ni un diente escondido bajo la almohada. Era el descubrimiento de algo que nunca cambiaría: el amor incondicional de su padre.

Los momentos especiales merecen ser contados con alma. Si quieres una fotografía que transmita, estoy aquí para ti.

Lee nuestra política de privacidad para saber sobre estos enlaces de publicidad