Toda una vida

Un relato sobre el recuerdo

Serafín se paraba todos los días frente al escaparate del fotógrafo, cada vez que iba o volvía de hacer las compras empujando su carrito de lona azul. Observaba con detenimiento las diferentes impresiones con las que el artista quería demostrar su talento al público que pasaba por delante de su negocio. Serafín las había visto tantas veces que podría describirlas de memoria, pero seguía deteniéndose todas las veces. Quizás, quería imaginar a su mujer y a él en esas imágenes, estáticos, atrapados en un instante de otra vida, como si se tratase de una referencia visual para la memoria capaz de encender el calor de un agradable recuerdo vivido.

Desde el interior de la tienda, protegido tras unos visillos traslúcidos y un biombo de nea trenzada, Pepe, el fotógrafo, se había percatado de su reiterada presencia. Sonreía, pero no burlándose de Serafín, sino de esa forma en la que el orgullo florece sin poder evitarlo. Se propuso intercambiar algunas palabras con él. Apartó el biombo y se miraron a través del cristal un segundo, pero justo antes de que abriese la puerta, Serafín partió calle abajo como un niño al que han pillado haciendo una travesura. Y Pepe volvió a sonreír.

Al llegar a casa, un reconocido y elevado tono de voz atravesaba la puerta, en cuya cerradura, dominado por el nerviosismo, Serafín no atinaba a introducir la llave.

–¡Guarra! –Como un puñetazo, el eco salió por la rendija de la puerta recién abierta y le impactó en la frente– ¿Dónde está mi madre? ¡Llámala! ¡Dile que venga!

Todo lo deprisa que pudo, aparcó el carrito en la cocina y se dirigió a la salita. Rosaura trataba de lidiar con el universo paralelo en el que Isabel, la mujer de Serafín, se adentraba cuando el Alzheimer le robaba los sentidos. Y, a pesar de todo, Rosaura, con una infinita paciencia, ponía todo su empeño en tratar de introducirse en su mundo para acompañarla y sosegarla.

–Su madre vendrá pronto, señora Isabel, está lavando su vestido favorito para que se lo ponga esta tarde.

–¡A lavarte tendrías que ir tú! ¡Que estás renegría! ¡Eso es de no lavarte! ¡Asquerosa!

Serafín bajó la mirada al suelo, donde se encontraba su alma avergonzada.

–Ya puede irse, Rosaura –alcanzó a decir unas palabras, que más bien se le desprendieron de los labios.

Se acercó a la estantería, tomó un sobre dispuesto entre dos libros del que extrajo un billete de cincuenta euros y se lo entregó a la mujer.

–¿Puede venir a la misma hora mañana?

–Sí, sí –aseveró con prontitud–. Muchas gracias, señor Serafín.

–Solo Serafín, Rosaura, y gracias a usted –intercambiaron una sonrisa cálida y a la vez forzada; después Serafín la acompañó a la puerta.

Cuando regresó a la salita, encontró a Isabel mirando fijamente al espacio vacío de la pared. Los pensamientos de Serafín se perdieron de nuevo en sus recuerdos, como cuando miraba las fotografías del escaparate. Ojalá tuviera aquellas fotos de nosotros, dijo con voz tenue. Él también estaba acusando los estragos de la edad, y su memoria, si bien no flaqueaba en lo importante, se mostraba reacia a recordar los pequeños detalles, aquellos en los que quisiera perderse cuando su día alcanzaba un remanso de paz.

Isabel odiaba las fotos. No soportaba verse en ellas. Optó por una vida alejada de las lentes, y en ese rechazo, Serafín terminó también atrapado. Llevaron una vida plena, dentro de sus posibilidades, y aunque no tuvieron hijos, estuvo llena de otros momentos irrepetibles que confiaron a un puñado de neuronas como si jamás los fueran a perder.

–Serafín –dijo Isabel sacándolo de su ensimismamiento–, ¿ha venido mi madre?

–No, Isabel, no ha venido.

–Me pareció escucharla –y ya no habló más en todo el día.

–¿Te acuerdas de aquel hombre del que te hablé? –Pepe aprovechó la ocasión al retirar los platos de la cena para comentarle a su esposa la anécdota del día– ¿Aquel señor mayor que se para tantas veces en el escaparate?

–Sí –respondió su mujer.

–Hoy ha vuelto a hacerlo. Intenté hablar con él, pero no he podido –dijo apesadumbrado–. Me hubiera gustado hacerlo. Seguro que tiene una gran historia que contar.

Dócilmente, Isabel se dejó llevar hasta la cama. Serafín la tapó sólo con la sábana y la besó en la frente. Ella lo miraba confundida. Después se sentó en su sofá junto a la cama y comenzó a recargar el pastillero semanal iluminado por la luz de la mesita de noche. Comprobó las alarmas del reloj digital, reclinó el sofá y apagó la luz. A tientas, palpó la cama buscando la mano de su amada, abrazando sus dedos a los de ella. Volvió a mirarla y, a pesar de la oscuridad, sus ojos brillaban aún abiertos y perdidos.

A la mañana siguiente, cuando Rosaura llamó al timbre, Serafín ya había aseado a Isabel y le había dado de desayunar; la había sentado en el sofá de la salita y le había puesto en la televisión un documental del Pacífico. Rosaura le hacía el favor de cuidar a Isabel unas horas para permitir a Serafín descansar. Descansar de la noche de dormir a ratos, de comprobar si respiraba o no, de convencerla para que no se levantara todavía de la cama. Y aunque podría aprovechar para dormir lo que no pudo, Morfeo sólo le permitía la entrada en sus dominios al abrigo de una manta tejida con hojas de amapolas. De modo que prefería pasear por la calle, hacer la compra, charlar con algún conocido, cualquier otra cosa. Al menos, durante el tiempo que pudiera permitirse pagar a Rosaura.

Su primera parada era el bar de Paco, una tasca de las de toda la vida, en la que una combinación de olores a madera envejecida impregnada de humedad y tabaco, con gotas de vino derramado y aceite de frituras, guardaba consigo el peso de conversaciones pasadas, risas ahogadas e historias contadas entre copas.

–Hola, Serafín –le saludó Paco apoyando un codo sobre el cabo de la escoba– ¿Qué te pongo?

–Buenos días, Paco, lo mismo de siempre, por favor.

Una tostada y un café cortado. A veces untaba manteca colorá, otras veces sobrasada y, en contadas ocasiones, aceite y jamón. No por lo caro, sino porque aquella pata que presidía el mostrador parecía encerrar dos mundos: uno humilde y sencillo, y otro de alta alcurnia, condenado desde hacía años al mismo jamonero. La pezuña, intacta como un vestigio de otra vida, parecía más obra de taxidermista que de cochino, fingiendo con insolente paciencia lo que la pieza entera desmentía.

Paco era del Betis, y no era capaz de decir cinco frases seguidas en las que no apareciera una referencia verdiblanca, o lo que era peor, una maldición hacia los de Nervión. No obstante, lo hacía con tanta gracia que no había quien se lo tomase a mal. Después de acabar el desayuno y compartir una conversación en la que apenas pudo colar tres palabras, Serafín se despidió de Paco y continuó con su horario.

Bajaba por el Arenal, cruzaba el siempre transitado Paseo Colón y caminaba junto al río desde el Puente de Triana hasta el de los Remedios. Cuando se encontraba con ánimos, atravesaba el Parque de María Luisa y se sentaba en el pedestal junto a Aníbal González para descansar observando su Plaza de España.

–Hola, amigo –escuchó desde atrás.

Se giró y distinguió una figura familiar, aunque en ese momento fue incapaz de asociar su cara con un nombre.

–Hola, qué tal –esquivó el aprieto, aunque su mirada lo delataba.

–No sabe quién soy, verdad –inquirió el extraño.

–Pues… –le ocurría a veces, y sabía que aquello lo sumiría en la incomodidad de una conversación banal– lo siento, pero ahora mismo no caigo.

–Soy Pepe, el fotógrafo –como el fogonazo de un flash se iluminó en él el recuerdo del día anterior–. Le veo muchas veces pararse en mi escaparate.

Serafín volvió a sentirse incómodo, esta vez por la descortesía de su fuga repentina.

–Oh, sí –deseó que la tierra lo tragase–. Hace usted un muy buen trabajo.

Roto el hielo, Pepe le solicitó permiso para sentarse a su lado y charlar.

–Sabe una cosa –comenzó a decir Pepe–, me hubiera gustado presenciar la construcción de esta magnífica obra. Habría fotografiado el proceso día a día.

Serafín podría haberle dicho que su padre fue uno de los artesanos ceramistas que participaron en la construcción de la plaza, pero se contuvo, permitiéndole seguir hablando.

Pepe aprovechó entonces para hablarle de su trabajo, de cómo había cambiado la fotografía desde que tuvo el placer de conocerla; de las técnicas analógicas y digitales; del mágico proceso fotográfico tradicional y su abandono en favor de la inmediatez demandada por su clientela; desde la democratización que supuso el invento de Kodak hasta el desatino de Fontcuberta al desdeñar la colocación de cámaras en los teléfonos móviles.

Serafín lo escuchaba atento, contagiándose de la emoción con la que Pepe hablaba de la fotografía, hasta el punto de haber deseado formar parte de esa historia.

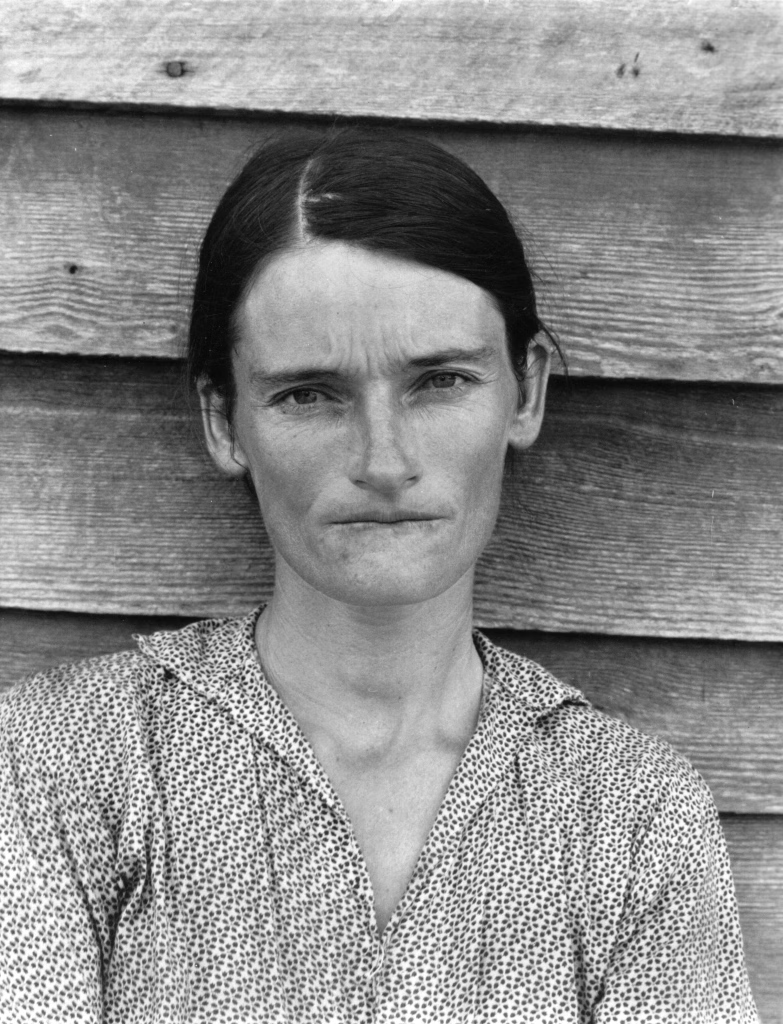

Pepe continuó con su exposición, esta vez sobre los grandes maestros del retrato, como Nadar, Julia Margaret Cameron, Yousuf Karsh, Dorothea Lange, Cecil Beaton, Richard Avedon… Cómo puede acordarse de tantos nombres, pensó Serafín. Pero, más aún, se dejaba envolver por la pasión con la que Pepe hablaba de ellos y de su maestría para revelar el alma de sus retratados.

–Bueno –Pepe hizo un paréntesis–, creo que le estoy aburriendo, me lo dicen mucho, pero es que no puedo parar de hablar de la fotografía en cuanto tengo una oportunidad –posó su mano sobre el hombro de Serafín–. Qué le parece si ahora habla usted. ¿Le apetece una cervecita? Yo le invito.

Serafín comprobó su reloj y, ciertamente, era la hora en la que se hacía apetecible una cerveza fría y una tapa, sin embargo, desechó cortésmente la invitación.

–Estaré encantado de aceptar su invitación otro día, pero ahora tengo obligaciones en casa de las que no puedo desprenderme.

–Dicho queda, entonces –sentenció Pepe–. La próxima vez que pase por la tienda, llame a la puerta, por favor.

Se estrecharon las manos y se encaminaron hacia sus respectivos destinos con esa promesa. A Serafín le llevaban en volandas los nombres y los hechos que acaba de escuchar. Descubrió que Pepe no solo era un gran fotógrafo, sino que poseía la habilidad de los grandes narradores de historias.

No fue hasta casi el final del día, cuando la casa se fue quedando en silencio, que Serafín encontró un rincón de tregua para sí mismo. Entonces buscó bajo la mesa aquel portátil anciano, con más achaques que memoria, que había terminado convirtiéndose en un inquilino obligatorio del hogar. No era un capricho moderno ni un juguete de ocio: fue el tributo que los bancos, con su alergia a los rostros de carne y hueso en las ventanillas, le habían impuesto a regañadientes. Desde entonces, las cuentas, los recibos y los papeleos digitales se habían transformado en un vía crucis de clics y contraseñas, bastante más cansino que la comodidad maravillosa que juraban los anuncios.

Lo encendió, y la máquina tardó en reaccionar, como si también protestara por tener que seguir viva. Al ejecutar una sencilla búsqueda en el navegador comprobó algo en lo que no había reparado anteriormente: lo que más abundaba en internet eran fotografías y esa cantidad ingente de imágenes pasaba, la gran mayoría, desapercibida. Y así fue, pasando páginas hasta que se topó de bruces con una imagen de un tal Walker Evans. Consistía en un retrato de primer plano de una mujer sencilla apoyada contra una pared de tablazones de madera, sin maquillaje ni otros accesorios que estorbaran la atención de su magnética mirada. Sus ojos serios se dirigían a la cámara, haciendo a Serafín dudar si él era el que miraba a la mujer o era ella la que lo escrutaba a él desde aquellos días de la Gran Depresión en que su alma y su luz quedaron inmortalizadas para siempre. Y se emocionó. Había en ella algo más que la simple evidencia del sufrimiento: la serenidad contenida en su mirada, la firmeza con que sostenía el mundo, la dignidad que no se rendía ni frente a la miseria ni al olvido. Cada sombra de la madera, cada arruga apenas insinuada en su rostro, parecía dialogar con ella, como si reconociera su valor y lo resaltara. Serafín permaneció quieto, abrumado por la mezcla de fragilidad y fuerza que emanaba de esa mujer desconocida y, sin embargo, tan cercana en su expresión. Era imposible no sentir que aquel instante, detenido por la cámara, guardaba una lección sobre la vida, sobre la resistencia y sobre la presencia de lo que realmente importa.

Aquella vieja intuición que había tenido frente al escaparate de Pepe tomó ahora cuerpo. Y entendió, con claridad repentina, que la fotografía podía ser más que una imagen: podía ser memoria viva.

Pasaron algunos días y Pepe se lamentó por no haberle dado una tarjeta a Serafín, o haberle pedido su teléfono. Tal vez lo apabullé con tanta fotografía, pensó mientras se acercaba al escaparate parapetado tras el visillo, opaco desde el exterior.

Como en una parodia de una fotografía de Elliot Erwitt, una mujer obesa y su perro diminuto se detuvieron delante, pero no para observar sus fotografías, sino porque el animal había escogido aquel preciso lugar para depositar un regalito fecal. Tras rascar el suelo con sus patas traseras, el bicho y su humana se alejaron prontamente sin mirar atrás, ignorando la obligación de recoger los excrementos y evitando cualquier llamada al civismo de algún vecino. Pepe negaba ligeramente con la cabeza observando el zurullo en la acera. Salió a la calle, espolvoreó un poco de serrín y levantó los restos con la escoba y el recogedor. Entonces comprendió que debía aceptar con fe ciega la verdad de los dichos populares, en especial esa extraña relación escatológica con la suerte. Empujando su carrito de lona azul, se acercaba Serafín hasta él.

–Temí haberle aburrido con mi cháchara –se disculpó Pepe.

–Nada más lejos de la verdad –respondió Serafín.

Entraron a la tienda y se sentaron uno frente a otro, separados por una mesa blanca en la que un tapete rectangular soportaba el teclado y el ratón de un ordenador. La pantalla, montada sobre un brazo articulado de metal, levitaba sobre la mesa. Se produjo un silencio incómodo. Pepe esperaba que hablase Serafín, y éste no encontraba la palabra que desbordara el contenedor de sentimientos en los que nadaba desde que descubrió el arte de la fotografía, buceando en internet a partir de la charla que mantuvieron junto a la estatua del arquitecto sevillano. Buscó un detonante en las paredes y rincones de la tienda, plagada de más fotografías, trípodes, focos y otros útiles. Finalmente, sus ojos se detuvieron en los de Pepe.

–Quisiera tener una fotografía de mi mujer –los dedos de la mano apoyada en la mesa martilleaban secuencialmente un arpegio monótono–. ¿Cuánto me costaría?

Pepe le mantuvo la mirada y le sonrió compasivamente. Después, descartando amablemente contestar a la pregunta, lo animó a hablarle de su mujer y a contarle su historia en común. Tímidamente al principio, pero más suelto a medida que hablaba, le resumió la tragedia de la enfermedad del olvido, le describió las estanterías de libros y las paredes vacías, en las que sólo un par de falsas golondrinas de plástico simulaban volar en formación. De cómo recordaba algunos eventos en su vida, pero no los instantes vividos en ellos, como si una niebla densa fuese engulléndolos paulatinamente. De cuánto desearía contar con fotografías que disipasen esa bruma. Y lanzándose al río, sin nada que perder, abrió su pecho en canal hablándole a Pepe del amor que sentía por Isabel, desde que muy jóvenes se conocieron, cuando se casaron, cuando atravesaron juntos las malas rachas; que él seguía sintiendo lo mismo por ella y que sabía que ella le correspondía en algún lugar de esa cabecita loca.

Volvió a presentarse el silencio mantenido. Pepe exhaló despacio, volvió a sonreír y se levantó para buscar algo en un cajón. Extrajo de él una cámara fotográfica que examinó dándole repetidas vueltas para comprobar si tenía batería, tarjeta de memoria y si funcionaba.

–Serafín –comenzó a decir–, creo que la fotografía de su mujer debe tomarla usted.

Puso la cámara frente a Serafín y volvió a tomar asiento. El anciano se recostó en la silla y arqueó las cejas. Por un momento, pensó que le estaba tomando el pelo y quería rechazar el trabajo. Se sintió ridículo después de todo lo dicho.

–No me malinterprete –continuó Pepe–, me ha demostrado usted que es una persona muy capaz de tomar esa fotografía. Posee las herramientas necesarias para ello: un amplio conocimiento del sujeto y la sensibilidad que requiere.

–Pero –seguía dudando–, yo no sé usar una cámara.

–Amigo mío, la cámara es un mero instrumento, su uso se aprende en unos minutos. La fotografía se hace con el corazón.

–Pero –buscaba más excusas–, ¿cuánto me va a costar?

Pepe reía alegremente dejando escapar pequeños soplos de aire por la nariz.

–Nada, amigo mío. Nada.

Comenzó entonces la instrucción del manejo de la cámara. Se trataba de un modelo bridge, a medio camino entre una compacta y una réflex, que tenía un objetivo integrado de buena luminosidad. La cara de Serafín tratando de asimilar los conceptos hizo a Pepe volver a reír. Prosiguió con los elementos básicos: el visor, el botón del obturador y el botón que le permitiría ver el resultado de la captura en la diminuta pantalla.

–Y poco más por ahora –sentenció entregando la cámara a Serafín–. Vamos, pruébela, salgamos a la calle y haga algunas fotos.

Serafín se sorprendió de lo ligera que era y de cómo se adaptaba perfectamente a la mano. Sintió un extraño placer.

Salieron a la calle. Pepe corrigió la postura de Serafín a la hora de realizar la toma y después le permitió explayarse tomando fotografías de todo lo que veía.

–No sea severo consigo mismo –aconsejó–, recuerde que la fotografía es luz y sensibilidad. Tómese su tiempo, practique y disfrute.

El camino a casa le pareció mucho más corto que otros días. Al entrar, Rosaura estaba cepillando el pelo de Isabel, que mostraba una sonrisa de oreja a oreja.

–¡Hola Jacinto! –Confundió a Serafín con su hermano– Luego me ha dicho mamá que vamos a ir a la Feria –repuso contenta y alzando los brazos queriendo arrancarse por sevillanas, canturreando algunas palabras sueltas, sin mucho sentido del ritmo o la entonación.

Se despidió de Rosaura y llevó a Isabel a la cocina, para que lo acompañase en la preparación del almuerzo. Mientras tanto, en su mente, planificó la primera fotografía de su mujer. La salita se le antojó como el lugar ideal, con la ventana orientada hacia la preciosa y dorada luz de la tarde. Colocaría una silla cerca, donde sentaría a Isabel; él esperaría frente a ella a que el sol estuviese en su mejor momento y entonces, apretaría el botón.

Isabel continuaba feliz, a veces reconociéndolo, a veces confundiéndolo de nuevo con su hermano, inmersa en un reflejo plagado de sin sentidos de su vida pasada. Decidió no maquillarla ni adornarla con collares ni pendientes. Así, vestida como cada día, con su camisón y su bata estampada, la acompañó hasta la silla y la ayudó a sentarse. Los rayos de sol empezaban a acariciarle la cara y pareció disfrutar de ello, cerrando los ojos e inclinando levemente la cabeza buscándolos, como un gato restregándose contra una esquina.

Serafín se situó en posición. Extrajo la cámara de su funda y la sopesó de nuevo. Se la llevó al ojo para mirar por la pequeña apertura del visor, enfocando y encuadrando un plano medio de su mujer. Se veía preciosa, hasta sensual como tiempo atrás. La emoción inundó sus ojos, precipitando algunas lágrimas y obligándolo a enjugárselas para poder continuar mirando a través del prisma. El dedo le temblaba a pocos milímetros del botón de disparo esperando el momento.

Y, entonces, Isabel clavó su mirada en él.

Apretó el botón y sonó el característico clac del obturador. Se debatía entre las ansias por ver el resultado o continuar observándola con la óptica ciclópea de la cámara. Procuraba parpadear lo mínimo, temiendo romper el encantamiento que los mantenía flotando en el umbral de la eternidad.

La indecisión de volver a disparar y el cansancio de mantener la postura terminaron por vencer a sus brazos que, lentamente, dejaron descender la cámara mostrándose ante Isabel completamente desarmado. Ella seguía mirándolo y comenzó a esbozar una sonrisa. Serafín dejó a un lado la cámara y postró su cabeza sobre las piernas de su amada esposa, abrazándola.

–Serafín –esta vez sí lo conoció–, estás aquí conmigo. Qué bien.

A la mañana siguiente fue a ver a Pepe sin su carrito de lona azul. Llevaba bien sujeta con las dos manos la cámara dentro de su funda y no la soltó hasta que la depositó como una ofrenda en la mesa del fotógrafo.

–¿Qué? –Preguntó Pepe– ¿Cómo ha ido?

–Sólo pude hacer una foto –respondió apesadumbrado.

Pepe imaginó diferentes situaciones por las que Serafín no realizó más fotografías de su mujer, ninguna agradable. Por ello, no le preguntó ni quiso mencionar de nuevo el tema. Sacó la cámara de su funda y la tarjeta del puerto. La introdujo en el ordenador y la importó al programa de edición.

Cuando la imagen apareció en la pantalla, Pepe enmudeció. Giró la pantalla para que pudiera verla Serafín, que abrió los ojos con gran asombro.

–Vaya –dijo el anciano–, en la pantalla pequeña no se veía así.

–No me equivoqué –confesó Pepe–, sabía que usted lograría esta impresionante obra. Está casi perfecta de luz, de encuadre. Está nítida. Pero lo más importante es que tiene ese punctum, que diría Roland Barthes en su libro «La cámara lucida«, que a cualquiera que observe esta fotografía le hará emocionarse. Le felicito, Serafín, y me descubro ante usted.

Serafín no podía dejar de mirar la pantalla.

–Si usted me lo permite –continuó Pepe mientras giraba la pantalla hacia sí–, voy a retocar algunos pequeños detalles. Tome la silla y siéntese aquí a mi lado.

Serafín observaba a Pepe trabajar, una mano con una especie de bolígrafo sobre una tableta y la otra en el teclado. Eliminó algunas manchas de la pared y de la bata de Isabel que a él le pasaron desapercibidas. Lo vio crear máscaras, según dijo, con las que podía alterar las sombras y las luces, el contraste, el color. Enderezó la fotografía, un defecto habitual en los novatos, según Pepe. No dejó de maravillarse de cómo con cada nuevo retoque la fotografía mejoraba más y más.

Cuando la dio por terminada, para Serafín continuaba siendo imposible apartar la mirada del retrato de su mujer. Sólo los ruidos provenientes de la impresora funcionando, por lo inesperado, le hicieron despegar los ojos de la pantalla. Tras una combinación rítmica de zumbidos y chasquidos, la máquina dio a luz la impresión del retrato, que Pepe entregó a su amigo. Serafín no pudo evitar el leve temblor nervioso de sus labios apretados, ni que en sus ojos se formaran lagunas rebosantes.

–Toda una vida –susurraba–, toda una vida.

Pepe desmontó un marco, sacó la fotografía que tenía dentro e introdujo la de la mujer de Serafín. Se lo entregó y le dio un abrazo.

–¿Qué se debe? –Preguntó el anciano.

Pepe lo miró y le sonrió. –Nada, Serafín. Nada.

¿Cómo te gustaría guardar tus recuerdos?

Lee nuestra política de privacidad para saber sobre estos enlaces de publicidad